定期昇給は「聖域」なのか

セレクションアンドバリエーション㈱ マネージングディレクター 代表取締役 平康慶浩

2012年末から2013年初にかけてメディアがしきりに話題にした経団連『経営労働政策委員会報告』は,実は目新しい記述があったわけでもない。最終的に削除された「(定期昇給の見直しも)聖域ではない」という文言が独り歩きしているにすぎず,2012年版ですでに「定昇の延期・凍結も含め厳しい交渉の可能性」「一時的な業績変動があった場合,賞与・一時金への反映が基本」と記されている。今年はメディアが「聖域ではない」と取り上げたことでむしろ免罪符となり,定期昇給解消の動きが加速する可能性が高い。

■定期昇給は戦前・戦中の賃金統制に始まった

そもそも定期昇給という概念は多くの誤解を含んでいる。定期的に昇給の機会を与えるという意味ならば,日本に限らず世界中で一般的に存在する仕組みだ。もちろんそうでない企業も多いが,昇格昇給を含めるなら一定規模以上の企業で定期的な昇給機会を与えていない企業などないだろう。

しかし,経団連のいう,そして私たちが普通に思い描く「定期昇給」とは毎年賃金が増えることだ。正確にいえば「定期年功昇給」になる。これは世界でも珍しく,ほぼ日本限定の仕組みといえる。

この仕組みがいつ日本に生まれたかといえば,戦前にさかのぼる。軍国主義に突っ走る世相のなかで1938年に国家総動員法が制定された。その7月には賃金統制令が発令され,すべての労働者の給与が据え置かれた。1940年には再度賃金統制令が発令され,そこで年齢に合わせた給与の決定の仕組みが生まれた。目的は「ぎりぎりの生活の安定」だ。

この仕組みが戦後の混乱期に生き残り,高度成長を下支えする賃金思想となっている。つまり「定期年功昇給」とは全体主義の産物であり,徹底的な生活給思想だといえる。

■生産性から人事の仕組みを考え直すとき

今のデフレと不景気のなかで生活安定要求は強く,いわゆる定期昇給を求める声は大きい。一方で実体として定期昇給はすでに形骸化しつつある。

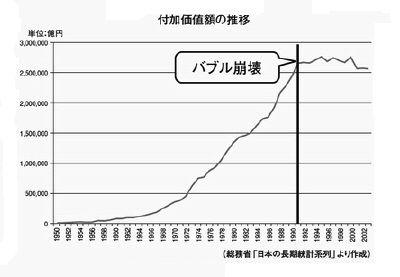

議論を「定期昇給をすべきか否か」という視点に置いてしまうと,それは個人の生活と企業の存続とどちらを優先させるべきかという袋小路を生む。最も重要な生産性の議論が抜け落ちてきたことに問題がある。私たちはバブルが崩壊した1991年まで,右肩上がりの成長しか経験してこなかった。それまでは付加価値も右肩上がりだった。だから生産性をあえて議論する必要がなかったのだ。

成果主義人事は戦前・戦中の人事思想に基づいたまま仕組みの改善として設計されたにすぎず,それでは未来に対応できないことを私たちはもう知っている。今,人事企画に求められているのは生産性の視点からの改革であり,人事思想そのものの改革だ。そこでは,グローバルスタンダードである職務給を単純に取り入れるのではなく,生産性をどのように高めるかという経営の発想が求められる。

定期年功昇給は常識ではあったが聖域ではなかったのだ。経団連とメディアはそのことを思い出させてくれたにすぎない。

(月刊 人事マネジメント 2013年3月号 HR Short Message より)

HRM Magazine.

|