ハラスメント防止研修の勘所

人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表 鷹取敏昭

■職場のハラスメントは増加傾向に

厚生労働省が実施している総合労働相談の年次報告の平成28年度分をみると「“いじめ・嫌がらせ相談”が5年連続,過去最多の約7万件」とタイトルがつけられています(*)。労務問題のなかでも人間関係の悪化が深刻になってきていることがうかがえます。

* http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167727.html

企業としてハラスメント対策は必須になっている,そのことをしっかりと認識しておかなければなりません。「ウチの職場,我が社は大丈夫だろう」と高を括っていると深刻な問題に発展しかねません。「だろう」という考えは捨てる,これはリスクマネジメントの基本です。

■ハラスメント予防の基本と効果的な研修例

ハラスメントの予防は「周知・啓発」の繰り返しに尽きます。人事部等から発信する情報にバリエーションを持たせ,意識づけを図り,理解を広げていくことが基本です。昔気質の思考の固い上司タイプはハラスメントを起こしがちだといわれています。こうした方々のプライドを傷つけずに意識づけを図るには,研修などの機会で同タイプのハラスメント事例をリアルに用いることが効果的でしょう。

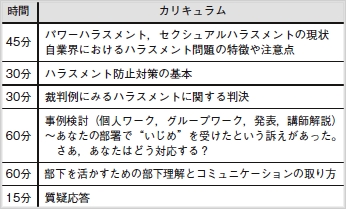

私が実施している『ハラスメント防止研修』の例を以下に示します。

このカリキュラムでは「事例検討」を取り入れているところがポイントです。1人で考えるのではなく,ディスカッションしながら他の同僚と一緒に学んでもらいます。

ここで検討する事例は,①各社で想定できそうなシチュエーションで設定,②白か黒か明確なものではなくグレーの部分を設ける,という内容にします。特に,ハラスメントは微妙な問題を多く含みます。様々な視点から気づき考えること,どう判断するか,判断の基準やポイントは何かなどを討議・学習し,現場でそのことを意識しながら職責を果たしてもらうように促します。

私が講師を担当したときの受講者アンケートでは,「部下からパワハラと言われるのが恐かったが,何に注意し,どう対応すればよいのか分かった」という声がありました。もちろん,パワハラに相当する言動はいけませんが,部下の側が“パワハラを受けた”と間違って受け止めていることもあります。例えば,上司の注意指導を何でもすぐ「パワハラだ」と言い出す者もいるかもしれません。しかし,上司の注意指導は,組織の規律や秩序の維持のために欠かせず,時に毅然とした対応が求められます。叱ることができない上司も増えてきています。リーダーシップを発揮するには叱るテクニックも身につけなければなりません。その前提として,まず相手を理解するコミュニケーションスキルの習得も,カリキュラムに含めて実施するとより効果的です。

なお,ハラスメント予防の「周知・啓発」にあたって“社長の一言”は効果絶大です。研修の冒頭に「ハラスメントのない働きやすい職場づくりを目指す」と宣言してもらってください。社長への働きかけは,研修講師にお願いしてもよいでしょう。

(月刊 人事マネジメント 2017年9月号 HR Short Message より)

HRM Magazine.

|