全社に戦略を浸透させる最短の方法

(株)グローセンパートナー 代表取締役/中小企業診断士 島森俊央

人事制度構築の支援を続けて10年以上になる。戦略浸透に課題を抱えている会社が多く,中期経営計画がマネジャークラスにすら浸透していないケースも散見される。戦略浸透がうまくいかない理由は2つあり,1つは正しく「方針書」が描かれていないから,もう1つは戦略展開のプロセスに問題があるから,である。以下,戦略浸透に向けた正しい方針書の書き方と,戦略実行の展開方法をご紹介したい。

■方針書は具体的に,Before==>Afterを明確に

「戦略」とは「新しい顧客を絞り込み,顧客へ商品・サービスを提供する確からしいストーリーを描くこと」とここでは定義する。方針書に新しい顧客名(エリア・ターゲットでもよい)や新しい商品・サービス名が記載されていないとNGである。つまり,「新しいファンの創造・新事業の創造」といった表現では何も絞り込んでいないことになる。

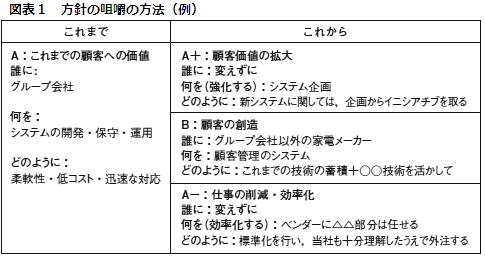

分かりやすい方針書のためには,A==>B(新しい顧客の獲得)の活動,A==>A+(現在の顧客に付加価値向上)の活動,A==>A−(現在の仕事を効率化・削減)の活動,などと具体的に整理するとよい(図表1)。

とりわけ,A(これまで)==>B(これから)のBefore==>Afterの明確化が大切である。例えば,A(国内営業)==>B(タイで重点営業)といった方針を示せば,営業担当がタイへの出張回数を増やすなど現場で変化が起きる。

■戦略実行のポイントは「咀嚼」と「分解」

戦略浸透では,「咀嚼」をしながら「分解」していく行為が必要である。「咀嚼」とは上位方針を自分の頭で再整理することであり,「分解」とは上位方針の具体化である。新入社員など初期の段階で「指示された仕事を実行するうえで,『仕事』を『作業』レベルに分解すると,難易度が下がる」と研修しておくのがベストだ。なぜなら,この分解行為は,企業組織に属する限りずっと行われるからである。戦略を戦術に,戦術を課題に,課題を仕事に,仕事を作業に,と分解(=具体化)を繰り返し,難易度を下げながら,社員1人ひとりの力量に合った役割分担をしていくのが組織的な仕事である。

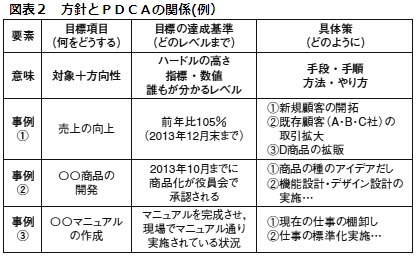

「咀嚼」をしながら「分解」するツールには「目標管理シート」があり,以下の要素を必ず入れる。①目標項目(何をどうする),②目標の達成基準(どのレベルまで),③具体策(どのように)の3つである。①②は方向性・ハードルの高さの理解,③は具体策を描くようなフレームを活用する(図表2)。

最後に大事なことは「咀嚼」「分解」の過程での「対話」である。不明点を質問したり,アイデアを出し合ったりしながら,方向性の理解・判断基準の共有が行われるので実行可能性が格段に向上する。

(月刊 人事マネジメント 2013年9月号 HR Short Message より)

HRM Magazine.

|