人事評価には“被評価者”の協働が欠かせない

㈱河合コンサルティング 代表 河合克彦

評価の信頼性・納得性を高めるために各企業は評価者研修を行っている。その場合の対象は主に評価者であり,評価能力を高めることが研修の目的になっている。ここに“被評価者の視点”はないだろう。そこで,本稿では従来の延長にある評価者研修を再考し,「被評価者との協働」という新しい視点を加えた提言を述べておきたい。

■評価の信頼性を高めるうえでの3つの壁とは?

評価の信頼性・納得性を高めるには,乗り越えるべき壁がある。それは,①制度の壁,②評価者の壁,③被評価者の壁,の3つである。

「制度の壁」とは,評価制度が整備されていない,オープンになっていないという課題。「評価者の壁」とは,評価者の評価能力,評価に対する姿勢が不十分であるといった課題。そして,「被評価者の壁」とは,“評価は一方的に受けるものだ”という被評価者の意識,“評価者と協働して評価の信頼性を上げる”という積極的な意識の不足という課題である。これまでは,評価制度の整備,オープン化といった「制度の壁」を乗り越える施策と,評価者研修によって評価者の能力を上げるといった「評価者の壁」を乗り越える施策はやってきたはずだ。ところが「被評価者の壁」に対しては,意識されない(意識されても後回し)という状態であったと思われる。

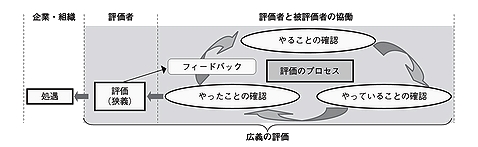

下図は評価の構造を示したものである。

今まで評価といえば評価者が行う「狭義の評価」を指すことが多かったが,これからは「評価のプロセス」を確実に回すことを含めた「広義の評価」で捉える必要がある。そして,「評価のプロセス」を確実に回していくには「被評価者との協働」が欠かせないのだ。

「協働」とは「ある目的を達成するために協力して働く」という意味である。この「目的」を「評価の信頼性を高めること」とすると,「評価の信頼性を高めるという目的のために評価者と被評価者が協力して働く」という意味になる。

■評価者研修に講義と演習を組み込む方法

このような視点に立つとき,新たに「被評価者向け研修」の実施が考えられるが,一般に行われている評価者研修のなかに組み込む方法もある。その場合は,例えば次のような研修内容が有効だ。

(月刊 人事マネジメント 2011年4月号 HR Short Message より)

HRM Magazine.

|